一部《我不是藥神》讓許多人淚目。很少人知曉,我(wǒ)們身邊就(jiù)有(yǒu)一位真“藥神”:他不僅曆(lì)經艱辛(xīn)找到攻克急(jí)性早幼粒細胞白血病的治療方法,為讓患者都吃得起這種藥,他還沒放棄(qì)了專利申請。

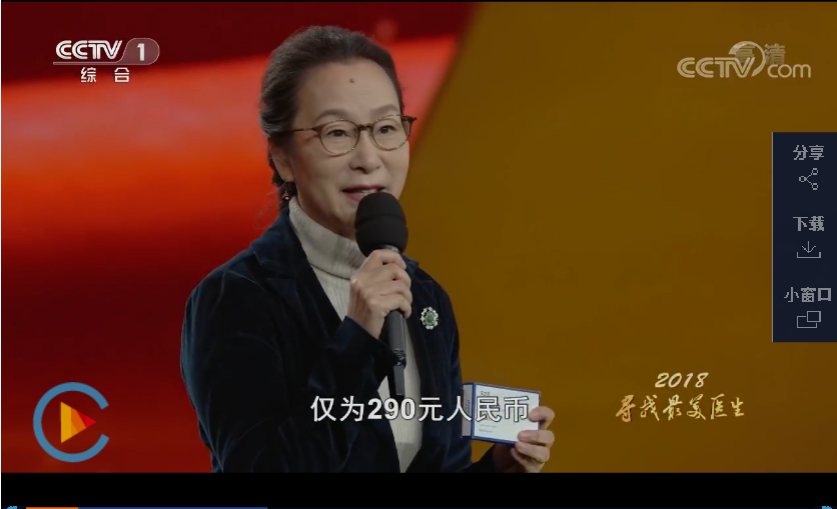

如今,這盒藥隻要290元,在中國還納入醫保,類似抗癌藥的價格高達2萬元以上。

因他的科學精神及放棄專利(lì)的大愛善舉,拯救了全(quán)球萬千患者。他就是中國工程(chéng)院院士(shì)、國家(jiā)最高科學技術獎獲得者、被(bèi)稱為全球“癌症誘導(dǎo)分化第一人”的上海交通大學醫學院附屬瑞(ruì)金醫院王振義教授。

今(jīn)晚,95歲高齡的他,在央視“尋找最(zuì)美醫生(shēng)”頒獎台上收獲“最美醫生”稱號。

何謂“最美”醫生(shēng)?王振義說,他理解的“最美”醫生,就是不(bú)斷學習,不斷解決病人(rén)的問題,解除患者的痛苦。

從醫(yī)77年,見證(zhèng)新中國的血液(yè)腫瘤治療“無從到有、從(cóng)有(yǒu)到優”,他(tā)是這麽說,也是這麽做的。

八年(nián)不懈研究,終讓腫瘤“改邪歸正”

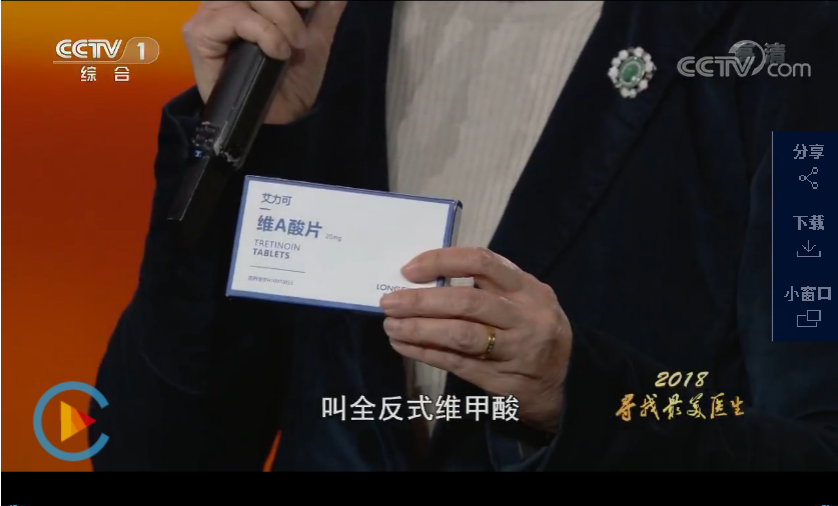

2015年,王振義收到一封海外來信,附著一張陌生外國小朋友的照片(piàn)。這是(shì)一位美國母親的來信,自述在十多年前得了急性早幼(yòu)粒細胞白血病,瀕臨死亡,吃了全反式維甲酸(suān),不僅(jǐn)康(kāng)複了,還生了兩個孩子。得知這特效療法是一名中國醫生發現的,她激動地寫下這封信。

因為這名中國醫生,全球的獲救者以及由此節約下的衛生經費,難以計算。

如今,瑞金醫院血液學科團(tuán)隊還在沿著王振義的臨床研究道路,不斷(duàn)優化治療方案(àn)、提升患者治愈率。如此(cǐ)看(kàn)來(lái),當初“零的突破”,更屬不易。

1978年,王振義投入急性早幼粒細胞白血病(M3)研究。這是一種最凶險、病情惡化最快、死亡率最高的白血病,90%的病人將在(zài)半年內死亡,最(zuì)快的隻(zhī)要三天。“當時剛改革開放,海外科研進展零星(xīng)傳(chuán)到國內,我們得知有人在嚐試一些新療法。”王振義回憶,海外的進展也不順利,誰都(dōu)沒把握這條路能(néng)走通。

1986年的一天(tiān),王振義團隊看見了“曙光(guāng)”。當時(shí),上(shàng)海市兒童醫院血液科收治了一名5歲女孩,身患急性早幼粒細胞白血病,危在(zài)旦夕。

“隻要能救她,怎樣(yàng)都行!”家屬哀求。

此時,王振義已(yǐ)在研究全反式維甲酸治療,但還處於試驗階段(duàn),分析女孩的病情後,他認為可(kě)以嚐試。

女孩隻吃了一周的全反式維甲酸,病情真的出現(xiàn)了轉機,之後情況越(yuè)來越好,並最終實(shí)現治愈,存活至今,已結婚生子。

這就是全球公認的誘導(dǎo)分(fèn)化理論(lùn)讓癌細胞“改邪歸正”的第一個成功案例,之後出(chū)現第二例、第三例……曆經整整八年探索,在嚐試了無數種方法後,王振(zhèn)義終於發現全反式維甲酸(suān)可在體外將(jiāng)M3細胞誘(yòu)導(dǎo)分化為正常細胞,該療法在歐洲、日本、美國、意大利、澳大利亞、古巴等國相繼獲得證實。

值得一提(tí)的是,在1986年出現“001號”病人這個轉機時,王振義已經62歲。當他要嚐試這(zhè)種自製新藥時,有(yǒu)不少人勸他(tā):您已功成名就,別折騰了,當(dāng)心毀了清(qīng)譽。他卻說:“我為(wéi)了病人,我們是有(yǒu)試驗依據的,我相信科學。”

八年研究終不悔,終於改寫了這種白血(xuè)病的治療現狀,王振義成為“癌症誘導分化(huà)第(dì)一人”,他的成功實踐與相(xiàng)關理念還開創了腫瘤治療(liáo)的新格局。

此後,王振義與學生陳竺、陳賽(sài)娟等又創造性地提出“全反(fǎn)式維甲酸聯合三氧(yǎng)化二砷”的治(zhì)療方法,讓這種曾被視作最凶險白血病的(de)急性早幼粒(lì)細胞白血病,成為世界上第一個可被治愈的白血病。該治(zhì)療方法被海外媒(méi)體譽為“上海方案”,與青蒿素的發明等並列為“新中國對世界醫學的八大貢獻”。

談放(fàng)棄專利(lì),他說若隻想著掙錢有違從醫誓言

如今(jīn),“吃不起天價腫瘤藥”讓(ràng)很多(duō)人唏噓,這背(bèi)後交疊著諸多矛盾,有病人的痛苦(kǔ)和無奈,也有藥企研發原研藥的巨大成本和難以想象的投入。不(bú)過,有一種治愈白血病的藥很便宜。在今天的中國,一(yī)盒10粒裝的全(quán)反式維甲酸的售(shòu)價僅為290元,並且(qiě)進入醫保。這應(yīng)該是全***************。

這(zhè)也得(dé)感謝這個(gè)老人,他不僅成功發現並應用全反式維甲(jiǎ)酸這種藥,還沒有申請專利,他說,沒想過要因此去“發大(dà)財”。

30多年,這種黃(huáng)色小藥丸(wán)一出現,就被患者稱為“特效藥”,隻用口服就行,一盒11塊錢,全國求購。如今,即便是過(guò)了(le)30多年,成本不斷攀升,這盒藥也隻要290元。

為什麽沒申請專利(lì)?

“老(lǎo)實說,當時(shí)沒有專(zhuān)利意識,就想著快點救病人。這也是我們從小接受的教育,為人民服務是不計代價的。”王振義給記者展示了一份他於1948年畢業的震旦醫學院的校訓。

這九條(tiáo)校(xiào)訓,也是九(jiǔ)條從醫誓言。其中,有兩條被他特別標黑了,其一是第二條“餘於病者當悉心診治,不因(yīn)貧富而歧視,並當盡瘁科學,隨其進化而深造,以(yǐ)期造福於人群。”其二是第九條,“餘於正當診(zhěn)金之外,絕不接(jiē)受不義之財”。

他說,當年當醫生,在社會上收入不低,這(zhè)就是“正當診金(jīn)”,足(zú)夠了。

1948年,王振義以第一名的成績從震旦大學畢(bì)業,獲博士學位。他進入廣慈醫院(瑞金醫(yī)院前身)後,將自己的專業方向(xiàng)定在死亡率極高的血液病上,從50年代開始(shǐ)不(bú)斷研究血液(yè)病,且在出凝血疾病中獲得眾多成果。

王振義工作的第二年,就迎來了(le)上海的解放和新(xīn)中國成立,國家呈現(xiàn)出的新景象更(gèng)讓躊躇滿誌的他充滿鬥誌。

1949年底,華東軍政委員會(huì)指示(shì)上海等地組織醫療力量幫助部隊突擊防治血吸蟲(chóng)病,王振義(yì)積(jī)極投身血防隊,因(yīn)表現出色被授予三等功。

熱愛祖國,就要為祖國上戰場!1953年4月,王振義第二次報名參加上海(hǎi)市第五批抗美援朝誌願醫療隊,並獲批。

當時戰場(chǎng)醫院發現了一種怪病(bìng),很多戰士出現咳血、頭痛,醫生們診斷為肺結核並(bìng)伴有結(jié)核性(xìng)腦膜炎,但用藥不見好轉。細心的王振義發現,戰士們為改善夥食常在當地捕撈魚蝦,會不會是(shì)肺吸蟲病?他將病人咳出的血液拿到顯微鏡(jìng)下觀察,果真找到了肺吸蟲卵。這一診斷治愈了一大批患病(bìng)戰士,王振(zhèn)義被中國人(rén)民解(jiě)放軍東北軍(jun1)區司(sī)令部授予二等功(gōng)。

此後,王振義輾轉多地,始終不忘從醫初心,就是救病(bìng)人!1978年,急性早幼粒細胞白血病的高致死率,他又(yòu)一頭紮進(jìn)科研攻關,曆經八年終獲突破。

“醫生就是要解決病人問題,而不是拚命想著如何掙錢,這跟(gēn)我的信仰是違背的。”王振義這樣(yàng)說。

95歲高齡仍堅持“開卷考試”,患者有(yǒu)需要他就會去!

王振義是(shì)一名本土培養的醫學大家,他不但自己成就非凡,還創造(zào)了“一門四院士”的(de)團隊奇跡,為新中國培養一(yī)大批(pī)醫學(xué)翹楚。

中國科學院院士、交大醫學院院長陳國強是王振義的得意門生。談及老師修改碩士研究生論文的場景時,陳國強院士回憶:王老師一遍遍修改,他就一遍遍整理抄寫;王(wáng)老師先後改了10遍,近(jìn)二萬字的畢(bì)業論文(wén),他就抄了10遍。

陳國強院士說,正是導師的言傳身教,激勵著他不斷攀(pān)登醫學高峰。

王(wáng)振義還有(yǒu)一種十分特殊的人才培養方式(shì)。如今,95歲高(gāo)齡的他仍堅持每周四上(shàng)午進行“開卷考試”。這是2003年他自創的特殊查房方式,即每(měi)周一由學生出題目(mù),提交臨床(chuáng)上遇到的疑難病例,他利用一周時間搜索全球最新文獻,並做出思考、分析,每周四與大家(jiā)一起探(tàn)討。

“醫學的發展日新月異,他們平時(shí)太忙了,我有時間就為大家看看文獻,做些思考,解決點問題,也是(shì)我對他們的小小貢獻。”王(wáng)振義這樣說。

這豈是“小小的貢獻”。最近(jìn),根據王振義院士每周四“開卷考試”的答案梳理而成的專(zhuān)著《瑞金(jīn)醫院血(xuè)液(yè)科疑難病例討(tǎo)論集》第二集(jí)出版發行,大家都說,這是王院士對青年(nián)醫(yī)師最無私的(de)奉獻!

比如,該匯編中的“1gG4相關淋巴結病”病,就是近年來新命名的疾病,討論既解(jiě)決了(le)患者的診斷與治(zhì)療,又(yòu)綜述和介紹了此病的發病機製、診斷關鍵和治(zhì)療方法。

疑難雜症在每周四的“交卷”時刻,往往能找到線索和治療方案!十多年(nián)來,“開卷考試”就以如此實實在在(zài)地方(fāng)式一個個解決(jué)患者的(de)問題,也豐富著臨床醫生的見聞與學識。

令人感動的是(shì),這些年,老先(xiān)生不止在瑞金醫院(yuàn)“交卷”。上周四,95歲高(gāo)齡的(de)他就出現在徐匯區中心醫院,該醫院血液科醫生(shēng)感慨地告訴記者,如此蜚聲國際學術界(jiè)的老(lǎo)先生絲毫沒有架子,這些年隻要他自(zì)己身體無礙,風雨無阻都會來到患者身邊。

在他眼(yǎn)裏,沒有“大醫院”“小醫院”之分,隻有“患者需要”。

原來,2016年,瑞金醫院在上海成立首個專(zhuān)科醫聯體“上海瑞金血(xuè)液病醫聯體”,聯合(hé)上海(hǎi)第九人民(mín)醫院、新華醫院、中醫醫院(yuàn)、北站醫院、徐匯區中(zhōng)心醫院、楊浦區中心醫院的血液科;2017年,瑞金醫院又牽頭成立全國首個血液專科醫聯體,將“瑞金血液”的醫療經驗輻射到全國。

也正是(shì)隨著“上海瑞金血液病醫療聯合體”的組成,各兄弟醫院的血液科參加了疑難病例的討論(lùn)。

“解決患者的問(wèn)題”,這是王振義一生不懈探索醫學創(chuàng)新的源頭、也是他“停不下腳步”的原因。

他(tā)常(cháng)說這樣一段話:“愛國,首先就要愛自己的事(shì)業,我這一(yī)輩子看好了(le)一種病,而我最遺憾的是(shì)隻看了這一種病,還有很多病沒有攻克,病人需要我們,祖國需要我們,我們每個人都要不斷學習和創新,更好地為病人服務,為祖國奮鬥。”